初夢: 初夢(ハツユメ)の内容で、 その年、一年間の吉凶を占うことが行なわれてきました。大晦日から元日の夜は眠らずに過ごすのが一般的だったため、 1月1日から1月2日にかけての夜に見る夢が初夢とされます。

良い夢を見るには、七福神や財宝、米俵をのせた宝船の絵(宝船絵図)に、「長き夜の 遠(とお)の眠(ねぶ)りの 皆(みな)目覚め 波乗り舟の 音の良きかな」という回文(前から読んでも、うしろから読んでも同じ文)を書いたものを枕の下に入れて眠ると、良夢は正夢となり、凶夢は獏(バク)が食すると伝えられています。なお、それでも悪い夢を見たときは、翌朝、宝船絵を川に流して縁起直しをします。

縁起の良い夢として「一富士、ニ鷹、三茄子(なすび)」がよく知られています。この由縁は駿府城で家康が初物の茄子(なす)の値段の高さに、一番高いのが富士山、二番目に高いのが愛鷹山、三番目が茄子だと言ったからだとか、「無事(富士)高(鷹)きことを為す(茄子)」の語呂合わせだとする説などがあります。これに続いて、「四扇(し、おうぎ)、五煙草(ご、たばこ)、六座頭(ろく、ざとう)」とも言われますが、末広がりの扇、祝い事に欠かせない煙草、祝宴の場でゲイを披露する坐頭が縁起のよいものとされました。しかし、一方ではこれに換わって、「四葬礼(し、そうれい)、五火事(ご、かじ)」なども逆夢(さかゆめ)としてよいとされたといいます。

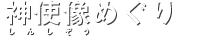

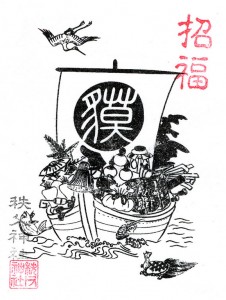

初夢用 宝船絵図

正月元旦の江戸の町には「おたから、おたから」の売り声と共に、初夢用宝船絵図を売る「宝船売り」が現れ、正月の風物とされました。絵には「なかきよの とおのねふりの みなめさめ なみのりふねの おとのよきかな」という回文が書かれています。

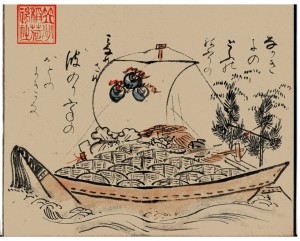

天保年間の初夢用・宝船絵

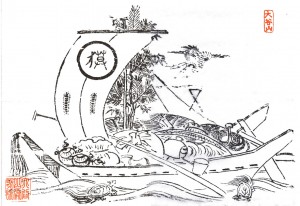

七福神宝船絵(東京江戸博物館所蔵) 笠間稲荷神社宝船(茨城県笠間市)

七福神宝船石像

十番稲荷神社(東京都港区麻布十番1-4-6) 真珠院(東京都文京区小石川3-7-4)

初夢用宝船絵の「獏(ばく)」 ・・・ 悪夢を食べる獏

獏(ばく)は、古代中国の想像上の動物で、身体は熊で、象の鼻、犀の目、牛の尾、虎の脚をもつとされ、その皮を敷いて寝ると湿気を避け、疫病や邪気を払うとされました。また、獏は人の悪夢を食べるとも伝わったことから、日本では、初夢で新年を占う風習と結びつき、良夢を見るため枕の下に敷いて寝る宝船絵の帆に「獏」の字が入れられました。

下掲の初夢用宝船絵の帆に掲げられている「獏(ばく)」の文字は悪夢を食べるとされる獏を象徴しています。

秩父神社(埼玉県秩父市番場町1-3) 伽耶院(かやいん・兵庫県三木市志染町大谷)

獏は、疫病や厄を避け、邪気を払い、凶夢を食うとされる上、鉄や銅を食料とするので、武器などに鉄が使われない平和な世にしか生きられない(現われない)瑞獣とされ、「縁起のよい霊獣」として寺社の木鼻などに数多く彫刻されています。

日光東照宮「表門」裏面(栃木県日光市山内2301)

本寿寺(東京都台東区谷中1-4-9) 興禅寺(東京都台東区谷中5-2-11)

獏像には五百羅漢寺(東京都目黒区)の獏王のように人面牛身虎尾九眼の像もあります。

(参考) 下の写真は木鼻の象です。獏と象は共に象鼻・牙をもつので一見似ています。上の獏と見較べてみます。 |

上欄の木鼻の獏は、首の辺りに巻き毛があり、耳は小さく上に立ち、虎脚があります。 象は、耳が幅広で大きく、下に垂れています。脚足はありません。

日光東照宮「表門」正面(栃木県日光市山内2301